このページのまとめ

- ストレス耐性とは、ストレスに対する処理能力や耐える力のこと

- ストレス耐性が高いと、健康的に過ごすことができる

- ストレス耐性を高めるために、ストレス研修や働き方改革が有効

従業員が健康的に業務を行うためには、ストレス耐性が重要です。ストレス耐性が高い従業員は、ストレスに対処し、スムーズに業務を進めることができるでしょう。しかし、現代では精神障害での労災認定が増加しており、企業の対策が十分とはいえません。そこで今回は、ストレス耐性を高める方法やストレス耐性が高い人の特徴を解説します。

ストレス耐性とは

ストレス耐性とは、ストレスに耐えることができたり、適切に処理したりできる能力のことです。ストレス耐性が高いほどストレスを感じにくく、精神面の健康を保って過ごせるようになります。

従業員のストレス耐性が重要視されている理由

従業員のストレス耐性が重要視される背景には、次のような理由があります。

精神障害による労災が増加傾向にある

ストレス耐性が必要になる理由の一つが、精神障害による労災が増加傾向にあることです。

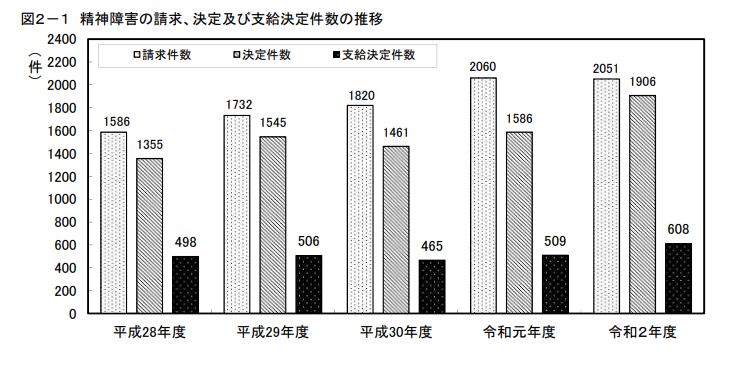

令和2年度では、精神障害を理由とした労災補償の決定件数が1,906件でした。

平成30年度は1,461件、令和元年度は1,586件だったことを考えると、精神障害による労災は年々増加傾向にあります。従業員の心身の健康を守るためには、ストレス耐性の向上が重要です。

参照元:厚生労働省「令和2年度『過労死等の労災補償状況』を公表します」

ストレスチェックの義務化も実施されている

労災認定が増加している背景もあり、ストレスチェックの義務化が実施されています。

労働安全衛生法の改正により、2015年12月から、労働者が50人以上の事業所では年に1回すべての労働者に対してストレスチェックの実施が必要になりました。企業はストレスチェックを実施し、ストレスが高い従業員に対しては医師による面談を受けさせるなどの対応が求められます。

参照元:厚生労働省「ストレ スチェック制度導入マニュアル」

ストレス耐性を作る6つの要素

ストレス耐性を高めるために、どのような要素が必要か知っておきましょう。ここでは、ストレス耐性を作る6つの要素を紹介します。

感知

体感した物事に対して、ストレスを感じるかどうかの違いが「感知」です。同じ状況でも、ストレスを感じる人と感じない人がいます。たとえば、待ち合わせで30分待たされたとしましょう。そのとき、待ち合わせに遅刻した人をストレスに感じる人もいれば、30分くらいなら時間を潰せば問題ないと感じる人もいます。このように、同じ出来事であっても感知の差によって受けるストレスが変わります。

容量

受けたストレスを溜めておけるコップの大きさが「容量」です。容量が大きいほどストレス耐性が高くなります。容量が少ないと、少しのストレスでも体調を崩してしまう可能性があります。ストレス耐性を高めるためには、容量の大きさが重要です。

処理

処置とは、受けたストレスに適切な対応を行う能力のことです。

ストレスを感じたときは深呼吸して心を落ち着かせる、ストレスを感じていることを紙に書き出すなど、自分なりの対処法をたくさん持っておくことが大切です。

経験

ストレスを何度も受けることで耐性がつくことを、経験と言います。

「怒られすぎて慣れてしまった」という経験がある方もいることでしょう。人間は経験を重ねることで耐性がつき、ストレスを感じにくくなります。これまでに受けたストレスの数も、ストレス耐性に影響することがあります。

回避

ストレスを受けずに回避する能力も重要です。

回避に関しては性格の影響が大きいとされており、楽観的で細かいことを気にしない性格であるほどストレスを回避できる可能性が高まります。

転換

ストレスを受けたあとに、ポジティブに受け止め直すことを「転換」と呼びます。

たとえば、嫌なことがあったときに「どうしてこんな目に遭うんだ」と悲観的に捉えるのではなく、「次に同じことがあったときはこの経験を活かしてもっと上手く立ち回れるようになる」と考えたほうがストレスを引きずりにくくなります。ストレスをため込まないように、受けたストレスをポジティブに変換する力が必要です。

ストレス耐性が低い人の特徴

ストレス耐性が低い人には、次のような特徴があります。

ネガティブ思考

物事を悪いほうに考えやすい人は、ストレスを強く感じやすくなります。

たとえば、挨拶をしたときに相手から返事がなかったとしましょう。ネガティブ思考の場合、「嫌われているから無視されたんだ」と考え、自分から挨拶するのをやめてしまうかもしれません。しかし、実際には挨拶されたことに気づいていなかっただけの場合や、落ち込んでいて挨拶を返せなかっただけという場合もあるでしょう。

このように、ネガティブ思考の人は一つの思い込みにとらわれてストレスをため込みやすくなってしまいます。

責任感が強い

責任感が強い人も、ストレスをため込みやすくなります。

「決してミスは許されない」「自分でなんとかしなければ」と責任を感じすぎてしまうと、ストレスで心身の健康を崩してしまう可能性があります。

真面目な人は物事を背負いやすいため、ストレスが溜まらないように注意が必要です。

周りの目を気にしやすい

周囲の目を気にしやすい人は、人と比べて落ち込んだり、自分を責めたりしやすい傾向があります。

「周囲からの評価がすべて」という思考に陥ると、上手くいかないことがあったときに自分を保てなくなってしまいます。改善すべき点があれば改善のために努力しつつ、「人それぞれスタート地点が違うんだから比べる必要はない」という考えを大事にするようにしましょう。

ストレス耐性を高める方法

ストレス耐性を高めるために、簡単に取り組める対策を3つ紹介します。

ストレスの原因を知る

ストレス耐性を高めるために、自分自身のストレスの原因を知りましょう。

「プレッシャーを感じたときにストレスを感じやすい」「怒られたときにストレスを感じやすい」という原因が分かれば、ストレスを受けにくくするための対策を考えることができます。

ストレス耐性を高めるためには、ストレスの原因を探り、ストレスを受けにくい環境を作ることが大切です。

コントロールできないものは手放す

自分でコントロールできない事柄を手放すことも一つの方法です。

たとえば、特定の人物との人間関係がストレスの原因になっている場合、自分の力で相手の言動を変えるのは至難の業です。自分の努力だけで対処できない対象にストレスを感じている場合は、ストレスの要因から距離をとることが有効です。

気分転換の方法を見つける

ストレスを受けたときの気分転換の方法を見つけてください。

「深呼吸をする」「外を散歩する」「好きなものを食べる」など、さまざまな方法があります。

気分転換の方法は人それぞれです。自分が一番ストレス解消できる方法を探してみましょう。

ストレス発生を防ぐための対策

ストレス耐性を高めることと同じくらい、ストレスを発生させないことも重要です、

ここでは、ストレスの発生を防ぐために企業でできる取り組みを紹介します。

残業時間や業務量の見直し

ストレス発生を防ぐために、働き方改革を実施しましょう。

「長時間労働が発生していないか」「業務量は適切か」などを振り返り、従業員がワークライフバランスを十分に保てる労働環境を整えることが大切です。

職場の人間関係への配慮

職場の人間関係に配慮することも重要です。

「トラブルが多い部署がないか」「上司の指導や接し方に問題はないか」などに気を配りましょう。場合によっては人事異動を行うなど、企業ができる範囲でサポートを行うことが大切です。

ストレスへの対処方法の研修を実施

ストレスとのつき合い方や対処方法に関する研修を行うのもおすすめです。

研修を行うことで、従業員もストレス耐性の重要性を実感し、普段からストレスとうまく付き合う方法を考え始めます。入社直後に実施するなど、ストレス耐性の研修も検討してみましょう。

まとめ

従業員が心身ともに健康で働くためには、ストレス耐性が重要です。ストレス耐性を高めるためには、ストレス耐性が高い人の考え方を参考にしたり、ストレスを感じやすい要因を分析して対策を考えると良いでしょう。企業でも、職場の人間関係への配慮やストレス研修の実施などを通して、不要なストレスが発生しにくい職場環境を目指しましょう。